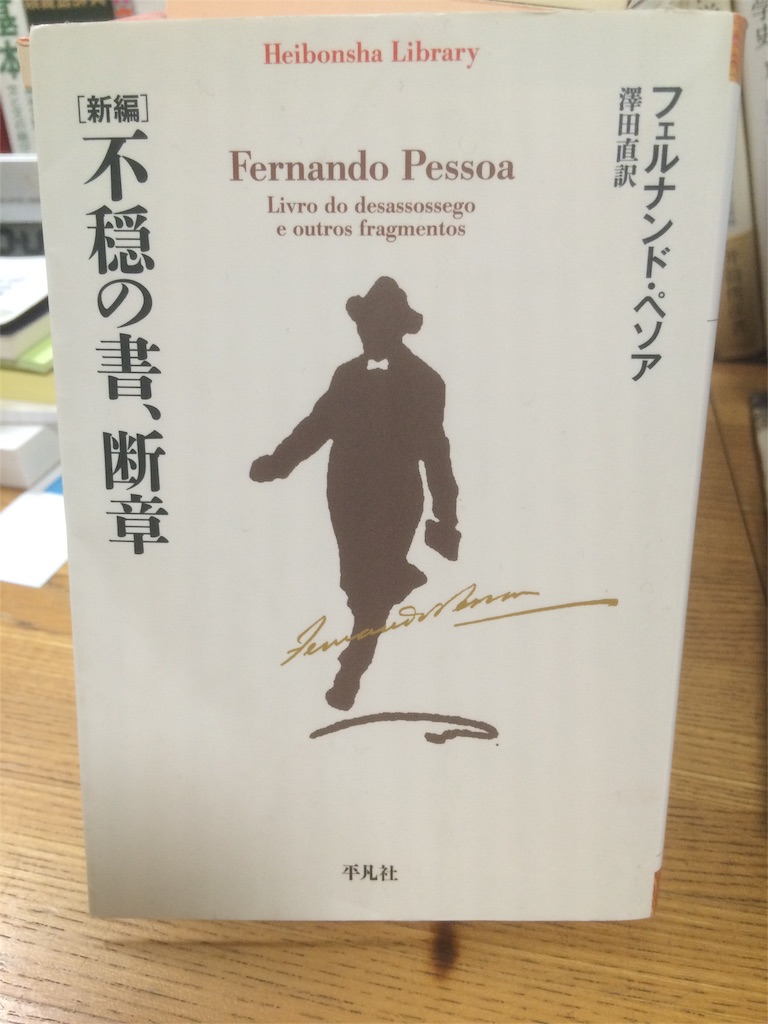

不穏の書、断章 フェルナンド・ペソア

「私はなぜ あらゆる人 あらゆる場ではないのか?」

ふと手に取る本に運命を感じることが多々ある。その運命に導いたのは自分の直感でしかないのだが、こういう直感というものはなかなか侮れない。

知る人ぞ知る詩人、フェルナンド・ペソア。リスボンの生まれ。ポルトガルの詩人であるが、評価されたのは大量の遺稿が見つかってかららしい。

私はこのペソア、いやアルベルト・カエイロ、リカルド・レイス、アルヴァロ・デ・カンポスという人間に対して何を語れるのだろうか。訳者である澤田直曰く「ペソアは読者に憑く」と述べている。それは澤田氏がペソアを訳したいがためだけにポルトガル語を独学したという体験談からも感じ取ることができる。

本書は数ある異名のうち、ペソアにもっとも近いとされる ベルナンド・ソアレスと先ほどの複数人による詩である。もっとも、私にしてみればこれは箴言集であるように思えた。

詩人はふりをするものだ

そのふりは完璧すぎて

ほんとうに感じている

苦痛のふりまでしてしまう

人生において、唯一の現実は感覚だ。

芸術において、唯一の現実は感覚の意識だ。

あらゆる真の感動は、知性にとっては嘘だ。感動は知性の手から逃れてしまうから。

私たちのなかには 無数のものが生きている

自分が思い 感じるとき 私にはわからない

感じ 思っているのが誰なのか

自分はとはたんに 感覚や思念の

場にすぎないのだ

子どものころ、私は別人だった。今の私へと成長し、忘れてしまった。

いまでは沈黙と掟が私に属している。

私は得たのか、失ったのか。

今の私は、まちがった私で、なるべき私にはならなかったのだ。

まとった衣装がまちがっていたのだ。

別人とまちがわれたのに、否定しなかったので、自分を見失ったのだ。

後になって仮面をはずそうとしたが、そのときにはもう顔にはりついていた。

人生は意図せずに始められてしまった実験旅行である。

愛は永遠の無垢

唯一の無垢 それは考えないこと

ただ夢だけが永遠で美しい。それなのに、なぜあいもかわらず語り続けているのか。

印象的な部分を断章から引用した。悩める多くの人はこれを読みながら、自分がペソアになった気がしたのではないだろうか。悩みの対象があるわけではない、言い方を変えるならば空虚に対する思念が浮き続けているような感覚だろうか。少し憶測をするならば、ペソアは自分という存在に対してつねに哀しみを抱えていたのではないのだろうか。美と無と<私>が言葉を変えて次々に語られる、その光景は私たちがふと自分という出発点からさまざまに懐疑し、思索的に沈んでゆく姿と似る。

もう一人の自分が欲しいという願いは多くの人に「夢」という願望として持たれる気がするが、生きていくうちにその「夢」は悲観すべきものとして現実化される。あの頃思い描いた私という存在は、仮面をかぶり続けることによって成立した。しかし、内なる私を記憶によって否定的に呼び覚ましてしまうとき、二重人格というものは理想と現実の狭間で発生し、己れは行き場を失い彷徨う(=苦しみ)。

ペソアとは私たちのペルソナであるようだ。おそらくペソアの詩を読んだあとに、自分の思考がペソアによってなされていることに気づくだろう。私の記事を読む少数の人たちがペソアを手に取り、読むことで、自分の思考がいったい誰によってなされているのか(=ペソア化、ペソアウイルス)考え、悶え始める姿を想像するのは実に楽しい。私はこれからこのウイルスを抱えながら生きることとなるのだ。

さて、私は誰であろう?

自我

突発的な思いつき、だが経験的に有効であった人間関係からの一時的離脱を試みた。LINE、Twitterに多くの関係を依存していたがため、そこの関係を一時的とはいえ拒否するというのは孤独への渇望と相違ない。本来の友人、知人というあり方は「一度適当な関係になれば多くの場合その後も同様の関係を保てる状態」であるのではないか、と過去多くの人間と過ごしていた期間を思い返しながら考える。その友人という概念、そして関係へのあまりにも安直な結びつけが私には我慢ならなかった。つまり、こういうことを私と同様に対話することができる人、またはその対話の延長線に居る人に私は「友人」という概念を積極的に与えたいと思う。拡大的に歪曲すれば、考えない人は友人に入れたくない、という選民思想になるわけだ。あながち間違いでもないし、そうした文脈で語られるときの意味は「お前はなんと哀れな考え方をしているのだ」ということだ。だが私にとっての友人像は憧憬であり、夢でもある。今まで沈黙を守り何も反論せずに居た時期の感覚が、ようやく言語という形を得て内在し、意思として表されるようになった。友人が居ないことを蔑まれても構わない、私はようやく数少ない「私のあり方」を見つけるに至った。

この感動とは素晴らしいもので、見える世界が変わるというのはこういうことかと思わせてくれる。人生というものを今から語るとすれば、この「他者にまったく影響されない超越的自我の獲得の連続」ではないだろうか。以前から私は、人間とは本来孤独なものであるという持論を語っていた。自分―他人という関係は決して壊れることがない、またお互いに望んでいてもその溝は完全に埋まることはない(その溝が埋まるというのは、自分が相手になり、相手が自分になるということである)。そうした埋めることの叶わぬ関係であり、また多くの人はそこで葛藤し続けるのだろうが、そうしたとき、ふと「自分である」という不思議さに襲われるのかもしれない。なぜ自分は自分であるのか、この絶対的に近寄れない「他者」という部分はいかなるものなのか。

また、この葛藤によって「自分が何者であるか」というアイデンティティの不安を抱えるはずである。青春病、厨二病などという名で語られるこれは、その名を与えることで解決するものではないのだが、どうして彼らはその名によって安心するのか。それはともかく、私もそうして不安を抱え、他人によって生かされ、他人によって自分であり続けることになってしまうのかと思った。そうした境界を彷徨い続けることが「自分である」ことなのかと。この答えを私は「超越的自我」(即ち本来の「自我」)というものに見出すこととなったのだ。

たぶんこの不安を解消できた人というのは、何かしらの形で「超越的自我」を獲得し、不安にケリをつけられた人なのではないだろうか。それらは超越性ゆえに揺るがないものであるが、それを複数得ている人間がまれにいたりする。その人間の安定感は凄まじいもので、完全に自分という立ち位置を理解し、そこから受容も発散もすることができる。羨ましいものだ。

私には友人らしい友人が居ないので、また親しい関係にある人とも恣意的に距離をとっているので、ほとんど確かに孤独なのである。孤独は私にとって苦痛で、最近になってそのことに漸く気づいた。人とかかわるのが好きであったのに、変な拗れ方をしてしまった。だがこの孤独という条件で、私は私でありつづけられるのか?という面白い実験を思いついた。以前にも似たようなことをしたことはあるのだが、そのときのこれは意味をもたせることはなく、ただ逃避のツールとして使っていたに過ぎない。だが今の私には切迫したこれを行う必要が出てきた。この頃他人によって自分を縛っていることがわかり、私はそこに負荷をかけるかのように他人に依存した。その結果どうなったかといえば、死にたくなったのである。なんとも情けない話である。

人と会うというストレスの解消方法でもあった快楽が重荷になり、私自身を縛る要因になった。私のそれによって、少数ではあるが好きな人たちに不安と心配を与えることとなったのだ。この孤独環境の実験によって私がうまく生きることができれば(つまりストレスの解消を己れのみで行えるようになるということ)、是非ともその人たちに対する謝罪とともに、生死の狭間で彷徨うことがなくなったということを伝えたいと思う。

「新しいヘーゲル」 読み終わった

を読み終わった。

著者の長谷川宏は、本屋でぐるぐると巡回しているとよく目にしていた人だったが、何気に著書を読むのは初めて。今日レーヴィットの「ヘーゲルからニーチェへ 上」と共に買ってきて、帰って読んだ。内容は平易で、入門書という位置付け。私はヘーゲルの思想は弁証法(という概念)しか知らないので、初学者として入門することにした。

さて、本書の内容をレジュメのように、簡単に、主に自分のために纏めようと思う。「本が好き!」の方に投稿してもいいのだけど、私的利用価値の面で避けておく(簡易化して投稿するかもしれない)。

本書を通じて感じたことは、ヘーゲルの思想は主に「精神」に重きを置かれている。「精神現象学」がその証明である。そしてこれは、私が日ごろ思索する対象としての「意識」というものに密接に関わっていることがわかってきた。というのも、哲学書とは私や過剰な知的錯綜に襲われる人間にとって、丁度その主題が描かれているものだ。だからこそ哲学というのは「現象学」「時間論」「実存主義(生の哲学)」というふうに大別され、およそ関心がそれぞれを行き来することになる。

さて本書の内容に入る。

「ヘーゲルはむずかしいか?」という題目から始まる。ヘーゲルはたぶん難しい、だが難しくさせた原因はどこにあるだろうか。それは西洋崇拝をしてしまった日本風土にあると著者は言う。「観念」「論理」「思想」「社会」「自由権」などの哲学用語が明治時代に急速に輸入され、その翻訳に日本のエライ人たちが追われたことは容易に目に浮かぶ。これが時間と共に日本の風土と結びつくと思えば、そうはならなかった。西洋崇拝の中に哲学が組み込まれていたからである、人というのは崇高なものを解り易く、また自分と同位置に置いたりしない…という考えがその当時からあったようだ。だからこそ現代でも哲学というのはどこか忌々しさを与え、近寄りがたい印象を受けさせてしまう。これはもう、今後の翻訳者たちの力量に頼るほかないと思われる。

さて、ヘーゲルは翻訳されて難解になったのか、それとも元から難解なのか。長谷川氏曰く、ヘーゲルの著書を原語で読むことは難解ではない。内容を辿っていくと処理しきれない部分はあるものの、その内容は「難解さ」を生み出そうとするものではなかったと言う。これは中世哲学から近世哲学への変遷に原因を見出すことができる(即ちキリスト教からの解放)。権威を脱するところからの思索があり、そこに出来上がった哲学が同じく権威を脱した一般市民に伝わらないように書かれるだろうか?この対極として19世紀ロシアを思い出す。権力により支配され、書物も検閲を通してしか出版できなくなった。だから当時の文人たちは(頭の悪い)検閲官たちを掻い潜るため、内容にさまざまな手を加えたことだろう。だがこれを同様の支配下にあった市民たちが理解できなかっただろうか?そんなことはあるまい、同じく自由を渇望し、支配への抵抗があった彼らはそれら書物を理解できたはずである。

(前略)社会の弁証法では、むしろ、総体性の成立があやうくなるほどに否定の力が強調されねばならないのだから。個と共同体が徹底して対立し、矛盾するのがヘーゲルの弁証法的な社会像なのだ。

「弁証法」を日本の文脈で汲み取ると、どうしても「和」というイメージが混入する。しかしヘーゲルの用いる弁証法、及びその内約はそのような暖かいものではない。歴史的に見て個人らは徹底的に神や王権、君主といったものと対立してきた。個はその支配に迎合してこなかった、つねに対立を選んできたのである。ヘーゲルの弁証法とは、そういった歴史的に過激な二項対立を立脚点とし構想されたのである。

その青年ヘーゲルはその弁証法の先に何を望んだのだろう?それは古代ギリシアのポリスであった。抑圧の社会ではなく、集団的な自由の内包された世界を望んだ。

それは、個々人がばらばらに自己主張をくりかえすような社会ではない。個々人はその思考においても行動においても、共同体のしきたりや規範や通念をごく自然に受けいれてふるまい、共同体もそうした個人をゆったりと包み込んで存在する。個として生きることがそのまま共同体精神を体現して生きることであり、個々人の生きかたのうちにおのずと共同体精神が生きているという、そういう社会がヘーゲルのあこがれた理想のギリシャ社会であった。

このヘーゲルの憧憬を呼んでいると、私には同じくギリシアに対する憧れを発し続けた井筒俊彦が思い起こされる。彼は神秘哲学者(これはヘーゲルと対立する対場であろうが)として「私のギリシア」―それはヘーゲルのあこがれる、ギリシアの生活、共同体の根底として流動的な哲学的思惟が存在することに発見―を得たのだった。近いうちにこの両者のギリシアに対する憧憬を描いてみたいものだ。

話は逸れたが、この憧れとしてヘーゲルは「精神」の読解を図ろうとする。そこで書かれたのが「精神現象学」である。その序文を見てみると

自然のままの意識は、知はこういうものだと頭に浮かべているだけで、実際になにかを知っているわけではない。が、にもかかわらず、意識は自分が実際に知識をもっているとつい思ってしまうから、知への道は自分を否定するような意味合いをもち、本来の知の実現が意識にとっては自己の喪失だと思えてくる。知への道は、意識の思いこむ真理が失われていく過程なのだから。したがって、知への道は疑いの道であり、もっといえば絶望の道である。

先に言ってしまうと、ヘーゲルが序文で「知」を強調するのは最終的な「絶対知」のためである。絶対知とは概念的に思考する知、それを得ることで支配を受けることなく、冷静に現実の総体を見定めることのできるものである。また彼にとってそれは、学問の世界への到達でもあった。なぜ彼がそれほどまでに絶対知を重視したか、それは近代哲学がまさしく絶対知、理性の時代だったからだ。デカルトによって歩みだした近代哲学は主体と理性の絶対性を認めた上に、さまざまな思索を深めてゆく。ヘーゲルもその一人であって、絶対知という理性の獲得によって学問の世界を深めていこうとする。

意識が本当のありさまにまで突きすすむと、意識のまわりにあるものが意識とはちがう異質なものだという事態が消滅し、意識にあらわれるものと意識の本質とが一致し、意識の表現がまさしく本来の精神の学問と合致するような、そういう地点に意識は到達する。このように、意識がみずからおのれの本質をとらえるに至ったとき、そこに絶対知というものがすがたをあらわすのである。

ここで私は井筒俊彦を再び思い出すことになる。彼だけではない、マラルメやフロイトも同様にである。井筒で言う「本質直観」、マラルメで言う「輪郭の消失」、フロイトの「無意識の構造」がこれに比類している。4人は共通して「意識」という在り処を探り、それを変容的に、あるいは構造的に捉えようとしているのである。

ヘーゲルの理性への信頼は先程も言ったように、近代哲学による流れの一環にある。デカルト、ベーコン、スピノザ、ライプニッツ、ロック、ヒューム、カント、フィヒテ、シェリング等。世界、人間のあらゆる難問は理性によって考え尽せるのだと考えていた。「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である。」ということだ。その中でもヘーゲルは飛びぬけて理性への信頼が厚かったことは知っておかねばならない、彼は理性によって全て解決できるはずと考えている。

さて、私としておよそヘーゲルを掴み始めたと感じたところで、彼以後の話も引用しておく。まずキルケゴールとの対立。キルケゴールは厭世的である、ヘーゲルは弁証法の発端として思考の本質からしてまず同時に否定が生まれると言っているがそれを体現したような人物である。ヘーゲルにとって不安などのマイナス感情は成長によって克己されうるものとされる、しかしキルケゴールはその不安という感情にこそ本質を見出した、孤独や絶望というものに寄り添う彼の思想はのちにサルトルらに引き継がれる。この両者の違いは、否定的要素を主題に置くか否かであって、これはもはやどちらに正当性があると言うよりは経験則や実体験としてどちらかという話になるだろう。また先程にも出てきたフロイトも、ヘーゲルとは別方向で意識の構図を描いたという点で、対位置に居る。

私の場合は「意識」というもとからの主題があったおかげで丁度私が歩んできている思想の数々を思い描きながら読むことができた。これらの「意識論」と呼べうるものを解釈、選択し、私も私なりで意識についての図を描いてみたい、と思った。

おしまい。

題名を考えるは難しい

先日、私の同志(恐れ多いが)である乗月氏のブログを読んだ。読書法というより、読書術という方が正しい内容であろう。氏はさまざまな読書体験から「快適な読書時間は3時間」という公式を導いた。読書人たちにとってこれは「生理的読書時間」としておくことができる。これが本当に正しいかどうかというのはあまり問題ではなくて「これくらいの時間を基準にすればよいのだな」と思えるのが大事なのである。

科学的な実証が見たいならば

human Concentration time - Google 検索

のグラフを見ていただくほうがいい。一般に言われるように"科学的には"人間の集中力(attention)は90分程度らしい。そしてそれをリセットするのに15分程度必要とのこと。

勿論こちら用いて読書時間を設定するのも良い。だがこれは集中時間(concentration time)のみの話なので、3時間という一応の下限がこちらにも必要になる。この設定を敷いた上で一定期間試験してみる。その結果、私のように3時間と少ししか読書できない人間もいれば、10時間読書できるという超人のような人間もいる。

そして氏の読書する環境づくりには私も賛成である。私はその環境づくりを考えるようになったのは

この本が発端となる。尤も、ここで書いてあるのは環境づくりではなく意識作りのほうに比重が置かれている。

「勉強する場合、まず片づけから始めるのではなく目の前にあるものをどかしてでも始めるほうがよい」(うろ覚え)

そしてまた、勉強や読書に対するやる気が減退したときは偉人伝を読むのが良い。森鴎外らがナポレオンの偉人伝で身を据えたように、次は私たちも彼らの偉人伝で身を据えても良いはずである。この偉人伝の類で言えば

というあたりが役に立つ。天才ではなくとも、天才の行ってきた方法は真似できるであろう、というのが「知的トレーニングの技術」の著者である長沼行太郎氏や私の持論である。

(↓ これは私の汚い机)

この読書に関し、家でなかなかできない人は公共図書館の利用が良いだろう。書き込みができないので私はそれほど利用できていないが、やはり困ったときには役に立つ。

以前そのあたりのことを書いたので再掲

engi02reading08.hatenadiary.com

で、最初から最後まで乗月氏のブログに添った形で(考えてないという意味で)申し訳ないけれど、今回自分の読書に対する姿勢を改めて考えることとなった。このところ精神状態が極めて悪く、どうしたものか…という感覚すら浮かばなくなったが、そういうときは「サボってしまった死のう」ではなくて「今日明日はサボる日にして寝まくろう」という考え方が必要なのだろう。

また机上を見ていただければわかるように、読んでいる本があちこちに行く。これは同志を見習い、1冊2冊に絞って読むことにしようと思う。

読書に対する結論

- PCや携帯は隔離、少なくとも手に取り難い場所に置く。(又は解約等)

- 本を読むとき、目の前のものは退かすかその本以外ない空間に移動。

- 偉人たちから折角学び取れるので、読書時間の最低は3時間にしておく(後で変更)

- 図書館の自習室や読書用の場所も積極的に利用

友人論

以前にも私は「友人」とは何かというものを書いた。そこから更にこの話題がわたしの中で膨張拡大し、同時にその構造をも助けを借りることで発見するに至った。なので以前散り散りになっていて、それぞれが別のものにしか見えなかったものが、然るべき統一性をもって私の意識にやってきたのである。これは私にとって異常な事態である。

私には友人がいなかった。僻みではなく、中二病でもなく、ただ群れていただけで、馴れ合っていたのだ。集団に属していることで、自分の居場所を獲得したかのように誤認していた。これ自体はきっと悪いことではない、私が見てきた多くの人は群集の一要素として居場所を得ていたし、勿論その群集がある程度分裂した中でも今までどおりに動くことができていた。

では私はどうだったか。いや、私はということではない、私もその人間たちも「忘れて」いた。"人は本来孤独である"ということを。その人間たちがそれを敢えて見なかったかはわからない、どうであれ、知らない振りをしながらでも群れていられたのだ。そして何の躊躇いもなく集団の構成員同士のことを「友人」だと言う。

私にはそれがあまりに気持ち悪かった。その人間たちが、ただその場にいるだけで知り合い以上に思い込めてしまうこと、まるでそれを永遠の関係として獲得したかのように思っていること。

私がそれに「気付いて」から、私は一度「友人」というものについて考えてみた。一体どのような関係なのだろう、学校や職場などのコミュニティを抜けると同時に、自然消滅してしまうような安っぽい秩序なのだろうか。ただ上辺だけで簡単に放ててしまう「言葉」を安易に使い、その関係に疑問を持つこともせず、苦悩することもなく、絶望に陥ることもなく「友人」であると言い張るのだ。

「友人」は、私にとって、強固な関係なのだと思った。それは恋人への愛情に近い感情を抱き、互いの精神的困窮時に共に身を削って思考するような…そんな関係であろう。

私は、私の話を聞いてくれる人間とめぐり合うことがなかった。「聞く」ことは、ただ話を聞き、テンプレートとしての返事や、いとも簡単に搾り出せる返答を渡すことではない。「寄り添う」ことがなければ「聞く」ことは成立しない、親身であって、またそれと同様の苦しみを味わってきた、あるいは味わうであろう人間にしか許されぬものと言って良い。

人に話すということは、実は安易なようで、話をする必要があると感じた"緊迫した状態"なのだ。それは私の「死についての議論」であり「徹底的な『思考』についての議論」であり「絶望に呑まれたときの私」であったのだ。いったい今までに、誰がこれらに耳を傾けただろう。解答の出せぬものと一蹴するか、論旨をすり替えるか、その疑問をもつ私を糾弾、忌避してきた。これは私の両親とて、祖父母とて例外でない。私は疑問を持つことを許されなかったのだ。絶えず巡る思考を強制的に止めよということ、即ち死ねということである。

このような輩としか接しなかった私だ。なんの希望を抱けようか。これに理想的立場から寄り添ってくれるのが「友人」ではないか。そして前述のとおり、この話に寄り添うためには「己れに同様の、または類似した実存的体験」がされている必要があるのだろう。それは「気付き」「直視」「苦悩」から然るべくしてあらわれてくるのだ。

そしてこのような「友人像」を得た私は周囲との断絶から、自分が「異端者」であることを自覚するに至った。周囲の人間にはなかった思考過程、苦しみ、絶望、敵対。これらを全て、この身に受けているのだ。そして何よりもこの孤独に取り残されたことに嘆き苦しみ、しかしそこから脱しようとしないのである。これこそが、私が「異端者」である所以となる。

「異端者」こそがそれぞれの領域ではあるが、同じように苦しみ、嘆き、絶望する。そうした人間が互いに惹かれあうのはおそらく当然のことであったろう、そういった素養がなければ先ず私自身がその人間に惹かれない。その素養を、直観的に察知し、「友人」としての可能性を秘めていることに気付く。

私は「異端者」のみに己れを委ねることとなるだろう。

自意識と劣等感の狭間

ところで、ひとつ現実に返って、ぼくからひとつ無用な質問を提出することにしたい。安っぽい幸福と高められた苦悩と、どちらがいいか?というわけだ。さあ、どちらがいい?

これはドストエフスキーの「地下室の手記」の一節。久しぶりの更新でこんな始まり方はどうかと自分でも思うが、今の心境はそれどころでないから仕方ない。

ふとしたときに劣等感が私に襲い掛かってくる。己れの底から湧き上がってくるものではなく、いや本当はそうなのかもしれないが、何かしらの「像」によって相対的に呼び覚まされる。自尊心によって私というものは支えられているように思う。「おれには出来るはずだ。」「おれは賢いのだ。」「あいつらは何にも気づけていないのだ。」そんな具合だ。可哀想過ぎて見ていられない私の自尊心は、ふとそれを支えていた「虚実」「虚勢」の綻びと同時に崩壊した。

己れの真実を真っ直ぐ伝えることのできないままここまで生きてしまったのだ。誰に対してもである。

いつからか嘘偽りで繕われた自分は、あるとき真正面からやってくる正直者に殺されそうになる。全て自分の所為なんだと知りながら、それでもそれまでの自分を否定することはしない、後悔したとしても、だ。

結局私は尊大な自意識と自尊心(そしてそれは虚である)を持ちながら、それに知らない振りをしながら過ごしてきたということだ。何かのきっかけで絶望してしまう、それは己れ自身に対してであり、改善を要求するものでもない。ただそのときに絶望し、呆れ、自分の存在自体を疑い、劣等感に包まれていく。

もしかすると、私はこの劣等感こそ本質なのか。すべては「思い出してしまう」ことでの絶望か。ともなれば、この絶望は放つことが許されず、己れのなかで永遠に漂わせるしかない。

今までの自分を消し去りたい。記憶ともども、である。新たな自我として「私」を得たい。これまでの私は必要なかった、間接的に存在しただけであって、その本質は「虚」、ただの抜け殻、虚ろである。変える努力をせず、ただ足りないものを「虚」で補い、それに安っぽい幸福を得ていた。その安っぽさの自覚と共に「高められた苦悩」がやってきた。答えのない問い、「現在」ではどうしようもない苦痛。

偽ることでしか己れの在り処を見つけられなかった。私にかかわることは、すべて私の偽りに関わっている。

逃避することしかできなかった哀れな男の姿。

節目

今週のお題「20歳」

という題目でブログを書いてみることにする。

私は今ちょうど20歳なので、このネタは他の人よりも鮮度が高いことが予測される。で、20歳といえば成人式が最も大きな行事なのだろう。しかし、成人式に参加しなかった私にとっては単なるニュースネタであって、直接経験として植えつけられるネタではなかった。

では私にとって20歳は節目ではなかったというと、そんなことはない。偶然か必然か、20歳はある意味で私にとっても重要な転機であった。それは以前から私の文章を読んで下さる方々にしてみれば、もう見飽きたことなのだが、折角なので(多分最後の)20歳ネタを再び書こうと思う。

「努力」というものをできなかった私は、高校受験に失敗し、大学受験もそれと似たような状態で、今はただのフリーターである。周囲の期待を悉く裏切り、親孝行もせず、全くもって生きるに値しない人間なんだろう。それはきっと他者からの視点なのであって、私自身の話が抜け落ちるのはアンフェアだろうから少し書かせて頂きたい。

私にとっては「今」というこの時点が重要らしい。過去に書いたように「生きる意味」とか「大学に行く意味」とか「友人が必要な理由」とか「死にたがりが忌避される理由」とか、いろいろあるけれど要するに「〇〇の理由、意味」が未来にそのまま関わってくるせいでまったくわからないのだ。両親や幾人かの知り合いに聞けばその答えはすべて「将来、未来」の想定をベースにしていた。「将来のための貯金」「安定職に就くための大学卒」とか、そういうあたりである。

彼らにとっては、それが当たり前で、考慮にも値しないレベルの前提だろうから、私の「現実直観」は意味不明に思われているに違いない。今我慢すれば将来は楽になるのだろうか?今楽したら将来は苦難が待つのか?そうした話に対して彼らは直ぐ「可能性」の話を持ち出す。可能性が高いから、みんなそうしているから。なら私たちの主体は想定されないのか?

私たち自身が何かをしたいという動機は心理的にも大きな効用を持つことは今更言うまでもない。だがそれは、主体的な夢や願望を叶えるためなのであって、そういう望みを持つ主体にとってその過程は本来なら楽しめるものなはずである。(私がそう)

それを安直に、可能性の高さや、安定という言葉に流されてしまうのはどうなのだろう。(莫迦にしているわけではなく『みんなそうしているからする』というのが嫌いなのだ〔主体性の欠如〕)将来のことなど私には割りとどうでもいいことであるし、自殺することへも否定的ではない、だから一応他者を遠ざけてきている。けれど人間とは不思議なもので、こうした社会的とは全く言えない思想を持っていると「世間」から後ろ指さされている気分になってくる。それでも変えるつもりはないのだけれど。

で、20歳になったとき私は「哲学」に出会った。それ以前も知っていながら、大まかな本質など掴めぬまま、その殻だけ知っていたが、哲学の本質に出会った私はさきほどまでの感覚を大きく揺さぶられるような思いであった。この「今」という問題に立ち向かう態度を哲学から感じ取ったのである。今ここにある問題に対し、世俗的な解を求めずにその本質に立ち向かおうとする態度は、社会的な人間には得られぬ経験なのだろうと今でも少し満足げに思っている。

「今」を問い、「社会」を問い、「意識」を問う。なにか目的を思ってそれを問うのではなく、わからないから問うし、世俗では納得できないから問うのだ。この態度はきっと、両親や、先程の知人にはわからないだろうから、私はその意味で特別なのだ。満足に「哲学」しようとすれば、大学機関や学会などを目指さねばならないだろうけれど、私はあくまで「独学」でこの「哲学」を満足したいという思いがある。誰かに導かれるのではなく、独断的に、(ある意味)反社会的に「哲学」を営むことが私にとっての至福で、また今の自分を初めて肯定的に受け入れられる要素でもある。

こういった人生での転機を、ひとつ、私は20歳で迎えた。だから成人という社会的な意味では私は20歳にもなっていないだろうが、内面的、精神的には20歳を迎えられたのだと安心する。